Bestandesaufnahme Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

Wer mit einem ausländischen Berufsabschluss in der Schweiz arbeiten möchte, hat in vielen Berufen Zugang zum Arbeitsmarkt. Fragen stellen sich, wenn die Berufsausübung gesetzlich geregelt und eine Diplomanerkennung erforderlich ist. Eine Studie von Ecoplan im Auftrag des SBFI hat die Reglementierungen und Anerkennungsverfahren untersucht und Erfolgsfaktoren und Hindernisse identifiziert.

Ausländische Arbeitskräfte spielen eine zentrale Rolle auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Laut der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung machten sie 2022 fast 30 Prozent der erwerbstägigen 25- bis 64-Jährigen aus. Da jedes Jahr mehr Menschen in Rente gehen, als junge Arbeitskräfte nachrücken, trägt die Zuwanderung dazu bei, den Fachkräftebedarf in der Schweiz zu decken.

Das Berufsprinzip strukturiert den Arbeitsmarkt

Wer aus dem Ausland in die Schweiz kommt, trifft auf einen liberalen Arbeitsmarkt. In vielen Berufen kann man ohne gesetzliche Auflagen oder administrative Schritte eine Arbeitsstelle antreten. Anders als in vielen anderen Ländern wird der Schweizer Arbeitsmarkt jedoch vom Berufsprinzip strukturiert: Was eine ausgebildete Fachkraft können muss, ist in einem formalen Berufsabschluss festgehalten. Arbeitgebende verlassen sich auf einheimische Abschlüsse, die ihnen vertraut sind. Es ist für sie deshalb nicht immer einfach, ausländische Qualifikationen richtig einzuschätzen.

Freie Berufsausübung in den meisten Berufen

Nur eine überschaubare Anzahl von Berufen ist staatlich reglementiert. In diesen Berufen gibt es klare Vorschriften, die festlegen, mit welchem Abschluss man einen Beruf ausüben darf. Wer eine ausländische Berufsqualifikation hat und in einem solchen Beruf arbeiten möchte, muss seine Qualifikationen anerkennen lassen. Diese Reglementierungen sollen sicherstellen, dass wichtige Ausbildungsstandards – etwa in der Medizin oder Pflege – eingehalten werden. Die Vorschriften sind in entsprechenden Gesetzen oder Verordnungen geregelt, meist auf kantonaler Ebene. Einige Berufe unterliegen jedoch auch bundesweiten Regelungen.

Anerkennungsverfahren funktionieren gut

Laut Studie von Ecoplan funktioniert die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen in der Schweiz gut. Die Kosten für die Anerkennung sind niedrig, und es gibt viele Informations- und Beratungsangebote. Besonders geschätzt werden die Website anerkennung.swiss, die telefonische Auskünfte sowie die Unterstützung von Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen und Nonprofit-Organisationen.

Systemische Herausforderungen bei Reglementierung und Anerkennung

Um dass Thema gut zu verstehen, muss man zwischen Reglementierung, Anerkennung und Berufsausübung unterscheiden. Je nach Branche sind unterschiedliche Behörden für die Anerkennung und die Reglementierung zuständig.

- Wenn ein Gesetz oder Verordnung eine bestimmte Ausbildung nach Bundesrecht vorschreibt, ist eine Bundesbehörde für die Anerkennung zuständig.

- Wenn ein kantonaler Abschluss erforderlich ist, übernimmt eine kantonale oder interkantonale Behörde die Anerkennung.

Systemische Herausforderungen entstehen, wenn die Kantone für die Reglementierung zuständig sind, dabei aber uneinheitlich vorgehen, während der Bund für die Anerkennung verantwortlich ist. Die Kantone richten sich nach ihrem regionalen Fachkräftebedarf und finden teilweise pragmatische Lösungen, um diesen zu decken. Gleichzeitig muss der Bund ein einheitliches Vorgehen sicherstellen und Bund und Kantone müssen internationale Abkommen wie das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union einhalten. Die Studie zeigt, dass die kantonalen Behörden dieses Spannungsfeld verkleinern können, indem sie bei ihren Vorgaben auch die Auswirkungen auf die Anerkennungsverfahren berücksichtigen.

Formale Anerkennung und Niveaubestätigungen

Wer in einem nicht-reglementierten Beruf arbeiten möchte, kann eine Niveaubestätigung beantragen. Diese ordnet den ausländischen Abschluss einem vergleichbaren Niveau im schweizerischen Bildungssystem zu.

Allergings ist der Nutzen von Niveaubestätigungen umstritten. Die befragten Arbeitgebenden halten Arbeitszeugnisse oder Arbeitserfahrung in der Schweiz für wichtiger als eine staatliche Einstufung. Gewerkschaften hingegen betonen, dass Niveaubestätigungen ein wichtiges Instrument für Stelleneinstufungen im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen sind

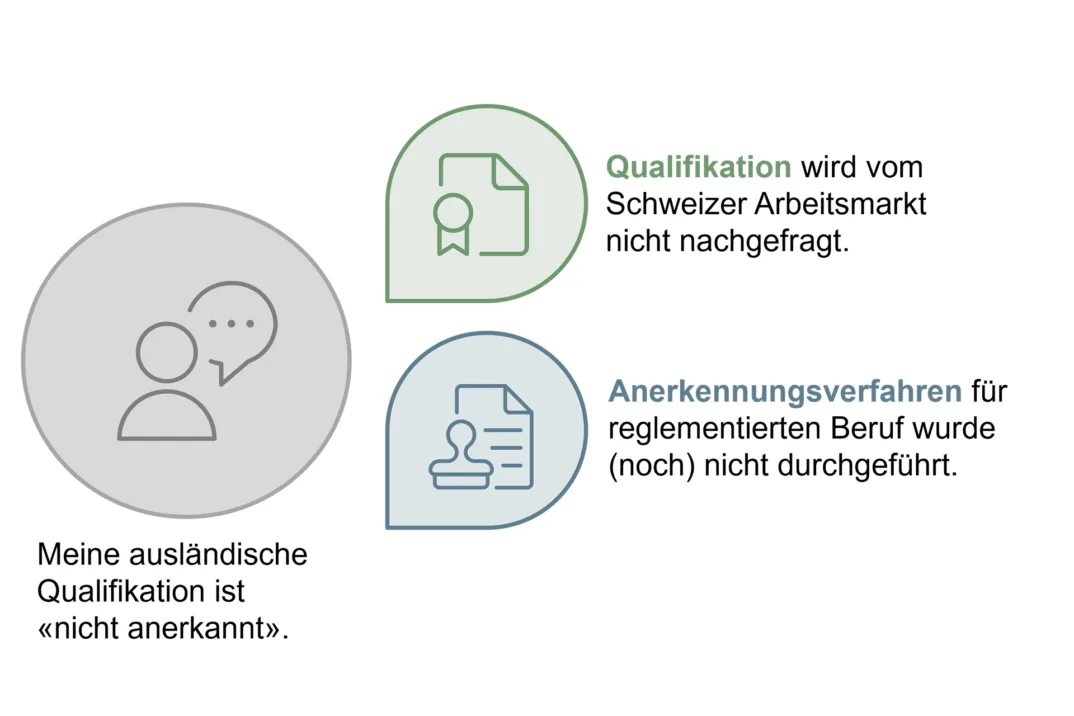

Herausforderungen für Arbeitnehmende

Ausländische Fachkräfte, die eine Anerkennung oder Niveaubestätigung beantragen, stehen vor verschiedenen Herausforderungen:

- Sie müssen eine Landessprache beherrschen und die Anforderungen für die Berufsausübung in Erfahrung bringen

- Der Prozess kostet, und es gibt Wartezeiten bis zum Anerkennungsentscheid.

- Eine Anerkennung und eine Niveaubestätigung ist keine Kompetenzbescheinigung und keine Jobgarantie. Insbesondere in nicht-reglementierten Berufen kann die Arbeitssuche trotz Niveaubestätigung anspruchsvoll sein, wenn der ausländische Abschluss nicht mit bekannten Schweizer Qualifikationen wie beispielsweise dem eidgenössichen Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu vergleichen ist.

- Wenn ein ausländischer Abschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht gefragt ist, kann das für die betroffenen Personen so wirken, als würden ihrer beruflichen Kompetenzen nicht anerkannt.

Arbeitgebende als Ermöglicher

Die Studie zeigt, dass Arbeitgebende eine wichtige Rolle dabei spielen, die Kompetenzen ausländischer Fachkräfte einzuschätzen. Besonders in nicht-reglementierten Berufen kann Probearbeiten helfen, die Eignung für eine Stelle zu beurteilen.

In reglementierten Berufen müssen Personen, deren ausländische Berufsqualifikationen wesentliche Unterschiede zur Schweizer Ausbildung aufweisen, Ausgleichsmassnahmen absolvieren. Diese können eine Eignungsprüfung oder ein Anpassungslehrgang sein. Damit solche Praxiseinsätze möglich sind, müssen Unternehmen entsprechende Angebote bereitstellen.

Nächste Schritte

Die Studie wurde von der Arbeitsgruppe «Berufsabschluss für Erwachsene» der Tripartiten Berufsbildungskonferenz initiiert. Die Verbundpartner der Berufsbildung werden die Ergebnisse nun diskutieren und allfälligen Handlungsbedarf in ihren Zuständigkeiten prüfen. Im dritten Quartal 2025 werden die Einschätzungen gemeinsam diskutiert.

Kontakt

Autor/in