Die Schweiz stärkt ihre Position in internationalen Forschungsinfrastrukturen

Von internationalen Forschungsinfrastrukturen gehen wichtige wissenschaftliche Impulse aus, die auch Forschende in der Schweiz nutzen und gestalten können. Darum hat der Bundesrat im Frühjahr 2025 die Mitgliedschaft in vier weiteren Infrastrukturen beschlossen.

Mit der neuen Mitgliedschaft in vier internationalen Forschungsinfrastrukturen mit der Rechtsform ERIC (European Research Infrastructure Consortium) sichert sich die Schweiz langfristig Zugang zu vier exzellenten Infrastrukturen in Umwelt-, Sozial- und Sprachwissenschaften sowie der Astroteilchenphysik. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement der Schweiz für die internationale Forschungszusammenarbeit und stärkt ihre Rolle in der internationalen Forschungsinfrastrukturlandschaft.

Die neuen Mitgliedschaften betreffen ERICs mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Schwerpunkten:

ACTRIS ERIC (Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure) untersucht atmosphärische Prozesse und deren Einfluss auf Klima und Luftqualität.

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) stellt digitale Sprachressourcen für die Geistes- und Sozialwissenschaften bereit.

ESS ERIC (European Social Survey) erhebt vergleichende Daten zu Einstellungen, Werten und Verhaltensweisen von Menschen in Europa.

CTAO ERIC (Cherenkov Telescope Array Observatory) ist ein Grossinfrastrukturprojekt zur Beobachtung hochenergetischer kosmischer Gammastrahlung.

Strategische Mitsprache dank Mitgliedschaft

Die Schweiz baut ihr Engagement im Bereich der Forschungsinfrastrukturen kontinuierlich aus und ist heute Mitglied in insgesamt elf ERICs. Die beteiligten nationalen Forschungseinrichtungen profitieren von erhöhter Sichtbarkeit, besserer Vernetzung und einfacherer Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten.

Darüber hinaus erhält die Schweiz volles Stimmrecht in den Generalversammlungen, das heisst den obersten Entscheidorganen der ERICs, und kann sich in strategischen Gremien aktiv beteiligen.

Der Weg zur Mitgliedschaft

Der Beitritt der Schweiz zu einem ERIC erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren: Zunächst müssen die betreffenden Forschungsinfrastrukturen in der Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen als prioritär eingestuft werden, damit in der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI-Botschaft) die finanziellen Mittel für eine Beteiligung beantragt werden können.

Anschliessend prüft das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Auftrag des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), ob die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt sind. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die am ERIC beteiligte nationale Forschungsgemeinschaft gut aufgestellt ist und die relevanten Forschungsakteure involviert sind.

Die abschliessende Entscheidung über eine Mitgliedschaft trifft der Bundesrat, danach kann die Schweiz offiziell den Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss der Mitgliedstaaten des jeweiligen ERIC – im Fall der vier neuen Mitgliedschaften wurde die Schweiz jeweils einstimmig aufgenommen.

Porträt ACTRIS

ACTRIS ist eine europäische Forschungsinfrastruktur, die sich der Erforschung von Aerosolen, Wolken und Spurengasen widmet. Diese sind für das Klima, die Luftqualität und die Gesundheit von grosser Bedeutung. Dank eines Netzwerks von Observatorien und Labors in ganz Europa liefert ACTRIS hochpräzise Daten, um atmosphärische Prozesse besser zu verstehen und die Umweltpolitik zu unterstützen.

In der Schweiz vereint ACTRIS wichtige Institutionen wie das Paul Scherrer Institut (PSI), die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), MeteoSwiss, die ETH Zürich und die Universität Bern. Die Messstationen auf dem Jungfraujoch, in Payerne und Beromünster sowie Kalibrierzentren und Simulationskammern ermöglichen Untersuchungen der Atmosphäre in den unterschiedlichsten Umgebungen, vom Labor bis zum Hochgebirge.

Porträt CLARIN

CLARIN bietet einen einfachen und nachhaltigen Zugang zu einer Vielzahl von Sprachdaten und Werkzeugen, mit denen Datensätze erkundet, analysiert oder miteinander kombiniert werden können. Dies unterstützt insbesondere die Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Die Schweizer Beteiligung erfolgt über das Konsortium CLARIN-CH, das an der Universität Zürich angesiedelt ist. CLARIN-CH vereint führende Hochschulen wie die Universitäten Basel, Bern, Genf, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, die Università della Svizzera italiana, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und nationale Infrastrukturen wie LiRI (Linguistic Research Infrastructure) und LaRS (Langaguage Repository of Switzerland) als Teil des nationalen Repositoriums SWISSUbase.

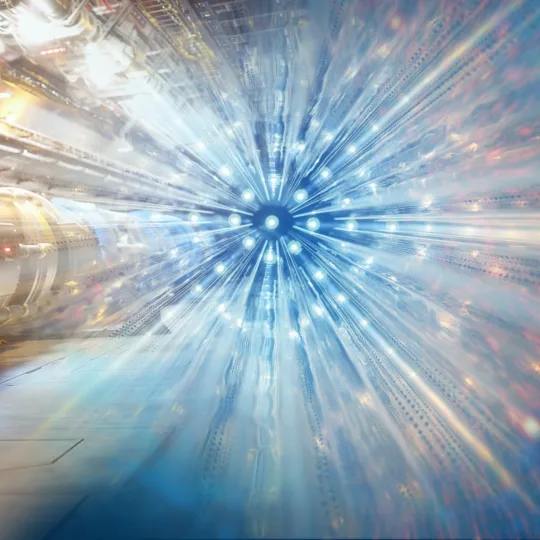

Porträt CTAO

Das im Januar 2025 gegründete Cherenkov Telescope Array Observatory soll die kosmische Gammastrahlung mit bisher unerreichter Genauigkeit erforschen. Das Observatorium wird etwa 60 Teleskope auf der Insel La Palma (Spanien) und in der Atacamawüste (Chile) umfassen. Die jährlich erzeugte Datenmenge von etwa zwölf Petabyte wird in Zeuthen (Deutschland) verarbeitet, die Organisation hat ihren Sitz jedoch in Bologna (Italien). Eines der vier dezentralen Datenverarbeitungszentren ist zudem im Swiss National Supercomputing Centre in Lugano untergebracht.

Die Schweiz beteiligt sich mit 7,7 Millionen Euro am Bau des Observatoriums. Dieser soll bis 2030 abgeschlossen sein. Durch diese Beteiligung wird die Schweizer Forschung in den Bereichen Gamma-Astronomie, Teilchenastrophysik und Multi-Messenger-Astronomie gestärkt und die Schweizer Expertise in der Datenwissenschaft gefestigt.

Porträt ESS

ESS erhebt seit 2001 regelmässig vergleichende Daten zu Einstellungen, Werten und Verhaltensweisen der Bevölkerung in über 30 europäischen Ländern. Die erhobenen Daten sind öffentlich zugänglich und dienen Forschenden, politischen Entscheidungsträgern und der Zivilgesellschaft als verlässliche Grundlage für Analysen und Politikgestaltung.

Die Schweizer Beteiligung erfolgt über das nationale Koordinationsteam von FORS, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften. Die Teilnahme ermöglicht es gesellschaftliche Entwicklungen der Schweiz im europäischen Vergleich zu analysieren, trägt zur internationalen Sichtbarkeit der Schweizer Sozialforschung bei und fördert die Integration der Schweiz in ein etabliertes Netzwerk.

Was bedeutet ERIC?

ERIC steht für «European Research Infrastructure Consortium» – eine Rechtsform, die 2009 von der EU geschaffen wurde, um den Aufbau und Betrieb gemeinsamer Forschungsinfrastrukturen zu erleichtern. ERICs bündeln nationale Ressourcen, schaffen Synergien und ermöglichen es Ländern wie der Schweiz, ihre wissenschaftlichen Stärken gezielt in internationale Forschungsinfrastrukturen einzubringen.

Kontakt

Autoren/Autorinnen

Lea Bühlmann

Maarten Lupker