Des vertus du multilatéralisme en recherche: le cas d’ITER

Repousser les limites des sciences et de la technologie pour résoudre les défis de demain requiert parfois de faire ensemble ce qu’aucune nation ne peut faire seule. La réalisation du réacteur thermonucléaire ITER illustre parfaitement l’intérêt du multilatéralisme en recherche et innovation. La Suisse reprendra sa participation à cette infrastructure de recherche le 1er janvier 2026.

La maîtrise de la fusion nucléaire représente un enjeu stratégique pour l’avenir de notre société. Carburant abondant, absence de déchets radioactifs à longue durée de vie et réacteur intrinsèquement sûr: la fusion promet une réponse propre et fiable aux besoins énergétiques d’une société moderne soucieuse de son empreinte carbone.

Reproduire les conditions régnant au cœur des étoiles reste toutefois un défi scientifique et technologique majeur, au cœur des agendas des nations les plus avancées. Parmi elles, l’UE, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Japon, la Russie et les États-Unis ont choisi en 2006 de s’unir au sein d’ITER Organization (IO) pour construire le ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Cette infrastructure hors norme vise à démontrer la faisabilité industrielle de la fusion nucléaire.

Mutualisation et plus-value du multilatéralisme

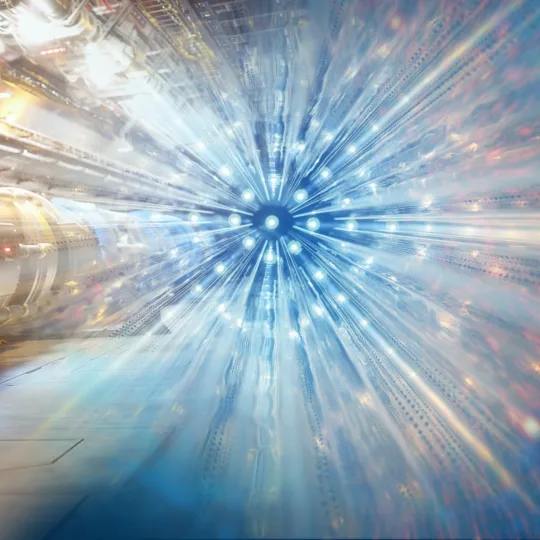

Sur 42 hectares à Cadarache, le chantier mobilise chaque jour 5 000 personnes. Avec ses 30 mètres de diamètre et ses 23 000 tonnes, le tokamak d’ITER sera le plus grand jamais conçu et l’une des machines les plus complexes jamais réalisées. Les premiers résultats scientifiques sont attendus en 2034.

Mutualiser les coûts d’une telle infrastructure constitue une raison évidente de recourir à une organisation internationale multilatérale. Ce n’est toutefois pas la seule. Le multilatéralisme permet aussi de mettre au service d’un projet commun l’expertise et les chaînes de production disponibles au sein des États membres. Inversément, il favorise la diffusion de connaissances et compétences nouvelles dans l’ensemble de ces mêmes Etats. Les câbles supraconducteurs d’ITER sont par exemple produits par différents membres pour stimuler le développement de filières industrielles d’avenir. ITER génère ainsi d’ores et déjà des retombées technologiques et industrielles dans l’ensemble des États impliqués.

Des valeurs communes pour fonder la coopération entre nations

Au-delà des obstacles scientifiques et techniques qu’il permet de surmonter, le multilatéralisme relie les agendas politiques et scientifiques de nations aux intérêts parfois divergeants. Il crée des espaces où l’avenir se construit ensemble sur la base de valeurs et de principes communs. Les institutions multilatérales incarnent une gouvernance fondée sur des règles négociées, plutôt que sur des rapports de force. Les organisations internationales de recherche constituent ainsi de facto de puissants instruments de diplomatie scientifique.

La Suisse au cœur du multilatéralisme

État-hôte et membre de nombreuses organisations internationales, la Suisse est un acteur engagé du multilatéralisme. C’est particulièrement vrai dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Conjuguant tradition diplomatique et excellence scientifique, la Suisse héberge conjointement avec la France le CERN depuis 1954 et participe aux organisations internationales de recherche les plus importantes. Engagée dès les années 1960 dans la recherche en la fusion nucléaire, la Suisse a conclu en 1978 un accord de collaboration avec la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) l’associant pleinement au programme de recherche européen commun en fusion nucléaire. Cette collaboration a ouvert la voie à l’intégration progressive de la recherche helvétique dans les réseaux européens, jusqu’à l’association complète aux programmes-cadres de l’UE dès 2004.

Reprise de la participation suisse à partir de 2026

C’est donc très naturellement que la Suisse choisit en 2007 de participer à ITER en tant que membre de l’entreprise européenne commune pour l’énergie de fusion, «Fusion for Energy» (F4E). Entre 2007 et 2020, la Suisse a apporté une contribution substantielle à la réalisation d’ITER, notamment à travers l’implication de ses institutions de recherche et entreprises dans des domaines aussi variés que la cryogénie, la mécanique, les alimentations de puissance, les technologies de chauffage ou encore les systèmes de diagnostic. Mon échange avec le Directeur général de l’organisation ITER, Pietro Barabaschi, a permis de constater à quel point l’interruption de la participation suisse entre 2021 et 2024 fut regrettable et que le retour de la Suisse au sein d’ITER est vivement attendu.

Grâce à la signature de l’accord sur la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne (EUPA) le 10 novembre 2025, la Suisse reprendra sa participation à ITER en tant que membre de F4E dès le 1er janvier 2026. Elle accédera également dorénavant en tant qu’État tiers associé aux programmes Horizon Europe et Digital Europe ainsi qu’au programme de recherche et de formation d’Euratom – autant d’instruments multilatéraux essentiels pour façonner, ensemble avec nos partenaires européeens, et extra-européens dans le cas d’ITER, l’avenir scientifique et technologique de nos sociétés.